《福州的梦,追逐美好未来的璀璨星辰》

中国质量新闻网讯(余昶)短短几天,CTC电池车身一体化技术就切实的来到我们身边。4月25日,零跑汽车发布CTC技术,5月10日,应用该技术的量产车型零跑C01开启预售;5月20日,比亚迪发布换名的CTB电池车身一体化技术,同日应用该技术的车型海豹开启预售。

(图片来源:特斯拉)

一时间,CTC技术被推上了热搜。要知道最初是电池去适应燃油汽车而设计,因此电池组需要改装到现有的燃油车辆专用的模块化平台上,从容量到形态都有着极大的限制。随着特斯拉的结构电池组,以及零跑汽车的CTC(电池到底盘)或比亚迪CTB(电池到车身)电池组等电池车身一体化技术的发展,下一代电池组+底盘设计将带来怎样的改变?

CTC技术出现的理由:降本增效

2020年9月,马斯克在特斯拉电池日上发布的结构性电池(structural battery)。

(图片来源:宁德时代)

2021年1月,宁德时代中国区乘用车解决方案部总裁项延火在第十届全球新能源汽车大会上透露,宁德时代将于2025年前后正式推出高度集成化的CTC电池技术。

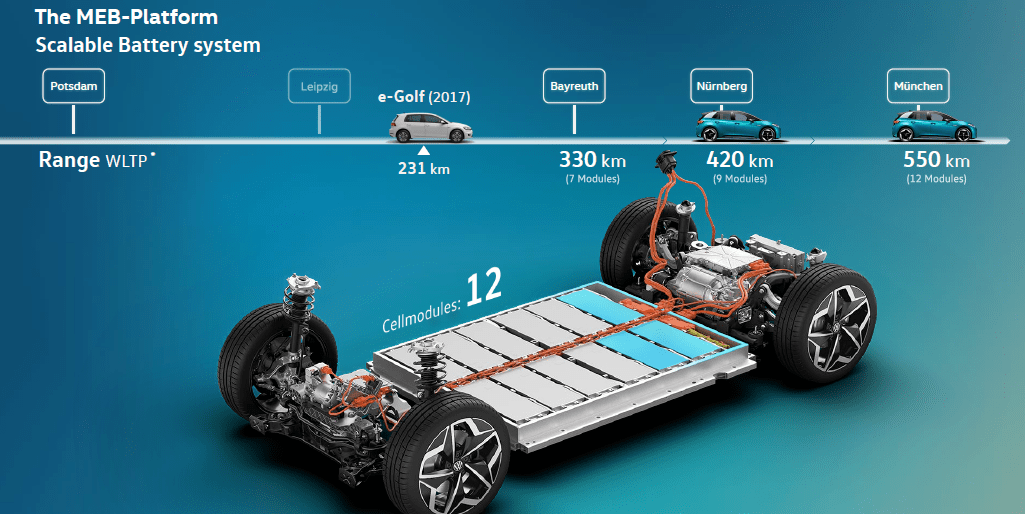

(图片来源:大众汽车)

2021年7月,在沃尔沃和大众集团举办的战略发展大会上,两家传统车企巨头都不约而同地提及CTC,和特斯拉一样要把CTC作为未来技术路线的重点方向。

可以看到传统车企、造车新势力乃至动力电池巨头都对CTC技术或者类似技术有所布局。这究竟是为什么?原因就在于为了在未来市场中更好的生存,车企必须从电动汽车中获取更好的盈利。而电池作为纯电动汽车的核心零部件,是各家车企降本增效的重点研究对象。中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬曾言,动力电池目前占据主机厂采购成本的30%左右,在整车成本构成中的比例太高。

公认的理想电池是低成本、高能量密度的结合体,要求厂家在电化学和电池结构两个方面努力改进。目前受限于材料、安全、成本等因素,电池多数为磷酸铁锂和三元锂电池,而其他方式的电池尚在襁褓中,还未大规模量产。于是各大厂商就将目光放到电池组结构上,因为更简单高效的电池组设计能够通过增加能量密度和降低零部件数量来提高电池性能以及降低厂家的成本。

“三代”电池结构技术对比

从电池层面来说,CTC技术的出现与其说是技术进步,不如说是工艺进一步发展达成的结果。对比“油改电”的模组技术、CTP(无模组软包)技术以及CTC技术可以发现,电芯没有改变,仅仅是电池包的组成形式上发生了变化。

(制表:余昶)

CTC电池技术的空间利用率最高,对于电池电量的提升有显著效果。在纯电动汽车身上的体现就是车辆内部的空间得到扩容,原本被诟病的“高地板”现象得到缓解;同时原本用来作为结构支撑的“外壳”被用来放置电芯,电容量得到进一步提升,续航自然也得到提升;最后是电芯位置更加集中,从而提升了车辆从侧面对抗撞击的能力。

可以说,CTC是一个在现有材料、电池本身技术不变的条件下,最有效提升动力电池的方案。

技术总是有AB面,CTC技术也不例外。该技术量产的最大技术难题就在于如何将车内这一燃料/电芯作密封保护处理,既要顾及电池防护性(防水、放热失控),又要兼顾电池包与底盘结构的耦合。

其余的就是电芯与车身的深度结合之下,电池的维修更换是否便利?又或者是车身损坏是否会对电池造成影响?日常用车之下,车辆底盘的划伤是否会造成无法逆转的伤害?上述种种,导致了各车企技术的理念相同,实际落地却各有区别。

CTC落地的形态不一

我们对比现在有量产车型的三家车企,特斯拉的CTC,零跑的CTC,比亚迪的CTB。可以发现,在车身融合电池工艺技术基础下,功能性能和成本控制以及安全优化综合需求下,三家车企有着巨大的差异化。

(制表:余昶)

(图片来源:特斯拉)

与众不同的特斯拉最为激进,根据特斯拉公开的工厂视频可以看到,Model Y车型的电芯是直接平铺在车身底盘上的,这也意味着整个车辆底部都是电池,最大化地利用了车辆的空间。

马斯克拿飞机机翼油箱举例,去除油箱与机翼之间的孔隙,从而增大油箱容积,提高续航里程(图片来源:特斯拉)

马斯克拿飞机机翼油箱举例,去除油箱与机翼之间的孔隙,从而增大油箱容积,提高续航里程(图片来源:特斯拉)

马斯克在2020年在特斯拉电池大会上表示:“将把电池直接内置在汽车结构中,这项创新的灵感来自飞机机翼上的油箱。结构电池将减轻车辆的整体重量。这将减少所需零件的总数(减少370个零部件)并加快生产速度。电池与车身更好的结合,可以减重10%,可能带来14%的续航增加。这一环节达成,将可以降低成本7%。”

(图片来源:零跑汽车)

相对保守的零跑汽车则是取消了电池包箱体和电池上盖的结构,也就是说直接将座椅安装在电池上盖。这种方案的好处在于便于量产,便于维修,还能够在一定程度上降低车辆的重量。

比亚迪同样是将电池上盖与车身底板合二为一,但是比亚迪还保留了电池包壳上的独立框架,没有将门槛边梁和电池包边框进行融合。这为比亚迪后续的电池包更换提供便利和车身刚性带来提升。

(图片来源:比亚迪)

根据比亚迪的宣传可以看到,应用该技术的车型正碰车内结构安全提升50%,侧碰车内结构安全提升45%;车辆扭转刚度也得到提高,整车扭转刚度提升70%,超40000N·m/°,首款搭载CTB技术的车型——海豹,整车扭转刚度可达到40500N·m/°。

最后:无论是特斯拉激进的“电池直铺”,还是零跑汽车和比亚迪的电池上盖与底板结合,都是技术进步的一个象征,也标志着CTC技术大规模应用时代已经到来。对于其他还未使用该技术的汽车厂家来说,将具有指导性意义;哪怕未来固态电池等新型电池出现,CTC技术也是动力电池与车辆结合的最便利途径。

同时,随着CTC技术不断普及,也将对整车厂、零部件供应商以及传统电池厂商之间的关系造成深远的影响。中国质量新闻网汽车资讯技术专家万春雷认为:“CTC工艺将进一步缩聚三点技术向整车厂端‘应吞尽吞’的趋势,专业化电池工厂传统业务将进一步被压缩,导致专攻突破电芯性能的需求发生明显的变化,专业电池厂和整车厂在三电权重方面的天平也将发生巨大变化。”